相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

現状の日本で同性婚に近づける!同性カップル必須の遺言書等「3つの法律文書」

「同性パートナーのために、結婚ができなくても最低限必要な法的保護は今から準備しておきたい」

パートナーとの将来を真剣に考え始めた方は、上記のようなご要望を抱かれると思います。

マイホームの購入やお身内のご逝去をきっかけに、お互いに「もしも」のことがあった時に備える必要性を強く感じられる方が多い印象です。

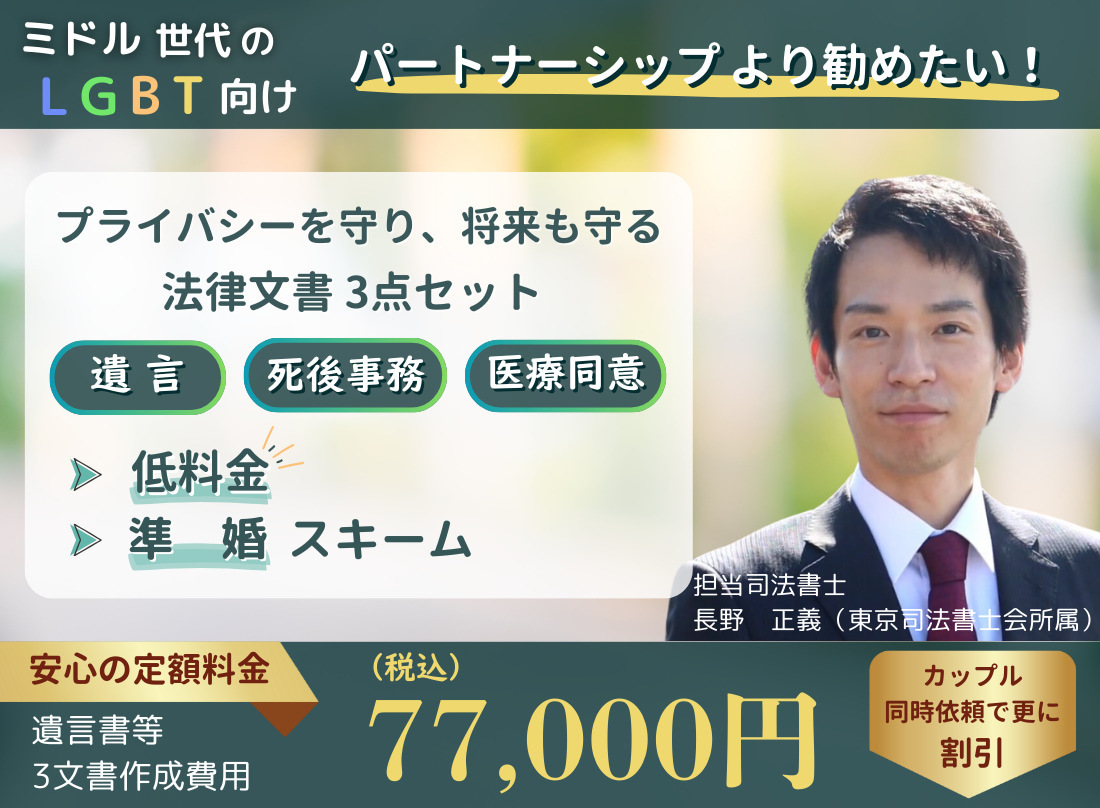

そのようなご要望にお応えできるサービスとして、当事務所では、レズビアンやゲイなど20代から50代のLGBTの方へ向けて、パートナーを守る「3つの法律文書」をお勧めしています。

具体的には、遺言書、医療同意委任契約、死後事務委任契約の3つです。

最初にパートナーシップ制度等に触れつつ、各文書について詳しく解説していきます。

将来を誓い合った同性カップルの方は、ぜひお二人でご検討ください。

【注】 「3つの法律文書」関連サービスは、20~50代の方限定の低料金サービスになります。

パートナーシップ制度の課題

パートナーシップ制度の課題

結婚に近いものとしてすぐに思い浮かぶのは、パートナーシップ制度だと思います。

パートナーシップ制度とは、簡単に言えば、各自治体(市区町村役場)が同性カップルを結婚に近い関係と認める制度です。

結婚届に相当するものが、パートナーシップ制度への登録(宣誓)であり、これにより行政上や民間でのサービスが受けやすくなるというメリットがあります。

例えば、公営住宅への共同入居や、住宅ローンのペアローンなどが認められる可能性が高まります。

しかし、現状では下記の心配(デメリット)が残ります。

法律的には他人のまま

民法上の夫婦や親族、つまり法律上の家族にはなれません。法律的にはあくまで他人のままです。

その最たる問題は遺産の相続権がないことです。例えば、万一亡くなったときに、のこされたパートナーは家を出ていかなくてはいけなくなるかもしれません。

カミングアウトになる

「3つの法律文書」の概要

今回ご紹介するサービスは、上記のような心配をカバーしたサービスです。

パートナーシップ登録の代わりに、 年齢を問わず最低限必要と考えられる下記の3つの法律文書を用意します。

遺 言 書

パートナーに遺産を譲渡したり、埋葬など遺骨の管理を委ねるために必須といえる法律文書です。

医療に関する委任契約

急な病気で入院したときに、パートナーによる速やかな面会や手術の同意等に有効な法律文書です。

死後事務委任契約

死後の多くの手続 (葬儀、役所届出、電気ガス等の契約変更など)をパートナーが行うために有効な法律文書です。

本サービスの3大特徴

本サービスは、他ではあまり見られない下記の3つの特徴を持たせ、利用しやすさに大きな重点を置いています。

安心の低料金

3つの法律文書セットで、事務所手数料は77,000円(税込)という低料金です。(実費を除きます)

また、他の事務所と異なり「○○万円〜」という不明瞭な表示は極力排除しています。

むやみなカミングアウトにならない

未来を拘束しない

遺言書の大事さ

ここからは、3つの法律文書が同性カップルの方にとってどれだけ大事かを個別に詳しく解説していきたいと思います。

まずは遺言書です。

遺言は、民法所定の形式で文書を作成しておくことで、自分の意向に沿って相続財産を親族や第三者に承継させることができる制度です。

LGBT(同性)カップルの相続対策を考えるとき、遺言書の作成が現行法では最も有用と言うことができます。その理由は下記のとおりです。

相続制度の代替手段

パートナーシップ制度は、前述のとおり、あくまで民間ないし行政上の「サービスを受けやすくする」という目的にとどまり、法的な効力はなく、カップル同士は法的には他人のままです(民法上の配偶者等の親族にはなれません)。

他人である以上、下記のように、民法が定めるほぼ全ての相続手続の対象外になります。

民法の各制度とパートナーの権利

| 制度 | 概説 | 権利者 | パートナー該当性 |

|---|---|---|---|

| 相続権 | 遺産を包括的に承継する権利 | 相続人 (配偶者・子・親・兄弟姉妹) | × |

| 遺留分 | 遺族の生活保障のために最低限認められた、遺産の一部請求権 | 相続人 (配偶者・子・親) | × |

| 寄与分 | 故人の事業への貢献、故人の療養看護等をした相続人が遺産を多めに承継できる制度 | 相続人 (配偶者・子・親・兄弟姉妹) | × |

| 特別寄与料 | 故人の療養看護等をした親族が相続人に該当しなくても遺産を一部請求できる制度 | 親族 | × |

| 配偶者居住権 | 故人の家で同居していた配偶者が無料でその家に居住し続ける権利 | 配偶者 | × |

| 相続人不存在 | 相続人が誰もいない場合に限定され、かつ、裁判所の判断に左右されるが、故人と同一生計にあった者などに遺産の請求を認める制度 | 特別縁故者 | △ |

上記の表のとおり、現行法では遺言書等の生前対策を講じておかないと、パートナーは大半のケースで1円も遺産をもらい受けることができません。

これは、異性婚と同じような共同生活をパートナーと長年送り、同性事実婚と呼べる状態であったとしても同様です。

医療同意委任契約の大事さ

パートナーが急な傷病に苦しんでいて、正常な判断や意思表示が難しい状況に陥ったとしたら、病床に寄り添い、できる限りのサポートをしたいと望むのが通常だと思います。

そのような際、効力を発揮するのが医療同意委任契約です。

入院時に親族以上の役割を

医療同意委任契約は、入院して意識混濁の時に、本人に付き添うとともに、本人に代わり医師から病気に関する説明を受け、治療方針を選択し同意するという役割を委託する契約です。

パートナー同士は長年生活をともにして、本人の病歴や治療方針の意向をよく理解している関係ですから、パートナーの意識混濁の時に必要な情報を医師に提供したり、手術の同意等をすることは、治療を進める上でもとても重要になります。

しかし、医療機関側としても、病気に関する情報は「要配慮個人情報」として特に厳重に管理する義務がありますし、手術等は人の生命身体に関わる重大な法的責任を伴うものなので、親族以外には慎重にならざるを得ません。

面会も許されず、門前払いにされてしまうおそれすらあります。

医療同意委任契約があれば、パートナーを親族と同等以上に取り扱ってほしいと本人が求めていることが、法律文書により医療機関側に明確になりますので、速やかな医療機関の協力を期待できます。

一刻を争う事態にもなりかねないため、大事な備えになるはずです。

独立文書とするメリット

パートナーシップ契約(準婚姻契約)には、その条項の一つとして医療同意委任も規定することがあります。医療同意委任をパートナーシップ契約に盛り込むことで、公正証書にする場合の公証人費用を抑えることはできます。

しかし、医療同意委任を独立文書とした方が、下記のメリットがあります。

むやみなカミングアウトにならない

独立文書とすることで、必要のない情報を医療機関に開示しないで済むようになります。

ご自身がLGBTであることを社会に公言していない方も少なくないと思いますが、医療同意委任においてLGBTであることを明記する必要は本来はありません。

パートナーシップ契約に組み込むと、2人の関係を定めた全条項を医療機関に開示することになり、プライバシーを守れません。

強い効力を与えられる

独立文書とすることで、柔軟に規定を構成することができ、事実上の強い効力を付与することが可能になります。

具体的には、医療機関への意思表明や、医療機関向けの公的ガイドラインの引用等の文言付加が容易となり、より医療従事者が受け入れやすい内容にすることが可能となります。

さらに言うと、パートナーシップ契約での医療同意委任は相互委任方式(1枚の契約書でお互いに委任し合う方式)であることが多いですが、これは一般的な委任契約の形式からは外れるものです。

独立文書としつつ委任者ごとに契約書を2つに分けた方が定型的で分かりやすいため、医療機関側の理解を得やすくなるでしょう。

死後事務委任契約の大事さ

身近な人が亡くなった後は、悲しみに暮れる間もなく急ぎの対応が必要な手続や祭事が沢山あります。

そのような際、効力を発揮するのが死後事務委任契約です。

死後事務は種類も量も多い

死後事務は、公的なものから宗教的なものまで多岐にわたります。

その例を下記に列挙しました。

死後事務の例

| 関係機関 | 必要な手続・祭事 |

|---|---|

| 病院 | ・病院居室の明渡し ・精算(医療費の支払い、入院保証金の受領等) |

| 葬儀社 寺院 | ・遺体の引取り ・葬儀、火葬の手配 ・納骨、永代供養の手配 |

| ライフライン 供給業者 | ・電気、ガス、水道の利用契約の名義変更や料金精算 ・インターネット等の通信契約の名義変更や料金精算 |

| 行政官庁 | ・諸届出(死亡届、健康保険資格喪失届等) ・租税公課の納付 |

本サービスの料金

当事務所がご提供する「3つの法律文書」サービスは、下記の2つの「てい」料金を特徴として持たせており、安心してご利用いただけます。

また、お支払いの時期についても、手続の最後(各法律文書の完成時)にお願いしておりますので、前渡金などはありません。

低料金

初回ご相談は60分無料です。もちろんご相談だけでも大丈夫です。

ご依頼くださった場合の費用も、業界最安値の水準と自信を持ってお伝えできます。下記のサポート内容に応じた料金をご覧いただき、ぜひ他の事務所と比較されてみてください。

定料金

事業承継など特殊事情がある場合を除いて、下記の「定額」料金でお受けします。

よくある「◯万円〜」というのではなく、ご相談者様に手続全体の総額感をつかんでいただいた上で、手続するかを決めていただきたいと思っています。

一般的に別料金とされている遺言証人費用等も含めた金額です。プライバシーを守るため、証人も守秘義務のある当事務所職員から手配します(ご希望があればお知り合いの方でも勿論結構です)。

財産総額による加算もありません。

本サービスのプランと金額

下記の2プランをご用意しております。それ以外のパターンをご希望の場合も、一度ご相談いただければと思います。

「3 つ の 法 律 文 書」

フ ル サ ポ ー ト プ ラ ン

結婚に近い効力を持たせるため、できるだけ3つの法律文書をセットでご用意いただきたい、そのような思いから思い切ったセット価格にさせていただきました。

さらに、カップルお二人がご一緒に依頼される場合の値引制度(2人目は10,000円値引)もご用意しました。結婚に近い形で、お互いを守り合う形にするのが、お二人の将来のために大事という考えからです。

フルサポートプラン

| 含まれるサポート | 報酬料金 (税込) |

|---|---|

|

1⃣ 公正証書遺言の作成 ・以下の必要書類取得 戸籍謄本 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 ・公証人との打合せ ・証人2人同行

2⃣ 医療委任契約の作成 ・意思表示カード付き

3⃣ 死後事務委任契約の作成

| 77,000円 |

| 上記サポートを 2人でご依頼の場合 | 77,000円 (1人目) + 66,000円 (2人目) |

※上記のほか下記実費が必要です。

・公証役場の手数料

・各種証明書(戸籍等)の取得実費

意思表示カード

医療に関する委任契約書をいつも持ち歩くのは、かさばるので現実的ではないと思います。しかし、緊急入院の事態にいつ遭遇するかわかりません。

そのため、お財布に入れられるサイズの意思表示カードも一緒にお渡しいたします。

緊急入院時の連絡先や情報開示同意のカードがあれば、医療機関が速やかにパートナーに連絡を取ってくれることが期待できます。

「 遺 言 書 」

サ ポ ー ト プ ラ ン

遺言書だけをご希望の方向けのプランです。

既にパートナーシップ契約を公正証書で作成されている方にお勧めのプランです。

多くの事務所と異なり、公正証書遺言も自筆証書遺言も同一料金です(ただし、実費は大きく変わってきます)。

さらに、こちらのプランもカップルお二人がご一緒に依頼される場合、値引制度(お二人目は5,000円値引)をご用意しました。

遺言書サポートプラン(公正証書)

| 含まれるサポート | 報酬料金 (税込) |

|---|---|

|

1⃣ 公正証書遺言の作成 ・以下の必要書類取得 戸籍謄本 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 ・公証人との打合せ ・証人2人同行

| 66,000円 |

| 上記サポートを 2人でご依頼の場合 | 66,000円 (1人目) + 60,500円 (2人目) |

※上記のほか下記実費が必要です。

・公証役場の手数料

・各種証明書(戸籍等)の取得実費

遺言書サポートプラン(自筆証書)

| 含まれるサポート | 報酬料金 (税込) |

|---|---|

|

1⃣ 自筆証書遺言の作成 ・以下の必要書類取得 戸籍謄本 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 ・法務局保管キット付き | 66,000円 |

| 上記サポートを 2人でご依頼の場合 | 66,000円 (1人目) + 60,500円 (2人目) |

初回相談(無料)

3つの法律文書に関する初回相談、方向性のヒアリング

必要資料の準備

戸籍や不動産登記簿謄本などは当事務所で手配しますが、ご依頼者様にも一部お願いすることがあります。

起案の草案と修正

当事務所の起案した草案をもとに、各条文の趣旨のご説明、ご依頼者様の希望に基づく修正

公証人との打合せ

公証役場へ3つの法律文書や必要資料を提出、公証人と打合せ (担当司法書士が行います)

修正案の再度検討

公証人により修正の助言があった場合は、ご依頼者様と修正案を再度検討し内容確定

公証役場に行く日程調整

ご本人様、公証人、担当司法書士、証人の都合を調整(ご希望がなければ証人は当事務所で手配します)

公証役場での手続

公証役場で法定手順(公証人による口授など)を踏んで正式に成立、完了書類の引渡し、費用の精算

異性愛のカップルが結婚するのと同じように、20代~50代でも将来を誓い合った段階で、2 人の関係が一定の法的保全下にあるという次のステップに進めるよう応援したい

このような思いでこのサービスを始めました。

LGBT(同性)カップルの場合は、結婚できる異性愛のカップルよりも生前対策の必要性は格段に大きいと言えます。

その対策として、パートナーシップの契約・登録制度と遺言書を組み合わせる手法や、養子縁組という選択肢も、もちろん大変有用と思いますが、別の選択肢もあるべきだと思います。

性的指向という機微な個人情報について、できる限りプライバシーを守りながら、パートナーとの将来に備えたいという考え方も重視されるべきだと思います。

また、ミドル世代でも手の届きやすい価格設定にする必要も感じています。

備えが大事とはいえ、高齢者と比べて死亡等のリスクは低く、将来において同性婚の容認など法的制度変更の可能性もある中では、コストは最低限に抑えたいですよね。

3つの法律文書は、上記の考えから、サービスの利用のしやすさ、法律文書の使い勝手の良さ、その両方の利便性に重点を置いています。

本サービスの担当・執筆者

長野 正義(ながの まさよし)

保有資格

- 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)

- 個人情報保護士

- 知的財産管理技能士(二級)

経歴等

昭和57年 東京都文京区 生まれ

平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業

平成22年 司法書士試験 合格

平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格

一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。

メッセージ

裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。

現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。

「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。

好きな言葉

・至誠一貫 ・第一義

趣味

・茶道(裏千家/許状:行之行台子)