相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

遺産相続の順位について解説

遺産相続の際の相続人には「順位」があります。先順位の相続人から優先的に相続し、後順位の相続人は先順位の相続人がいないときに相続人になります。

間違えると遺産分割協議が無効になってしまう可能性もあるので、相続人の順位についての正しい知識を持っておきましょう。

今回は遺産相続の順位について解説します。

目 次

1. (法定)相続人の順位

1-1. 配偶者

1-2. 配偶者以外の相続人には「順位」がある

2-1. 配偶者と子どもが相続人

2-2. 配偶者と親が相続人

2-3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人

5. 相続人の順位が移るケース

5-1. 相続放棄した

5-2. 相続欠格者となった

5-3. 相続廃除された

1. (法定)相続人の順位

1-2. 配偶者以外の相続人には「順位」がある

配偶者以外の相続人には順位があります。

第1順位は子どもなどの直系卑属

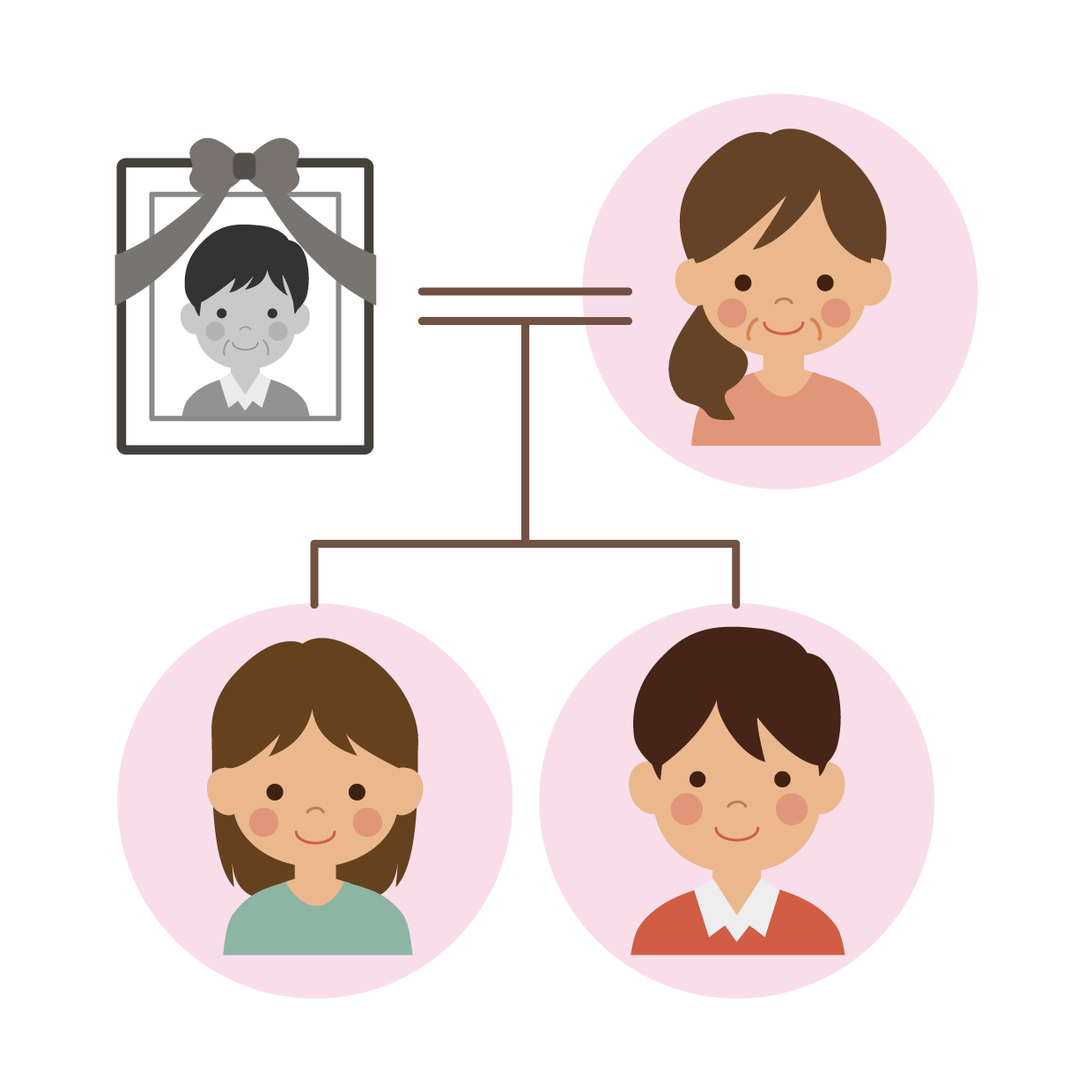

もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。子どもが先に死亡している場合には子どもの子どもである孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

子どもの子どもが先に死亡していてさらにその子ども(ひ孫)が生きている場合、ひ孫が「再代襲相続」します。

このように、子どもなどの直系卑属については延々と代襲相続が続いていきます。これらの子孫はすべて第1順位の法定相続人です。

第2順位は親などの直系尊属

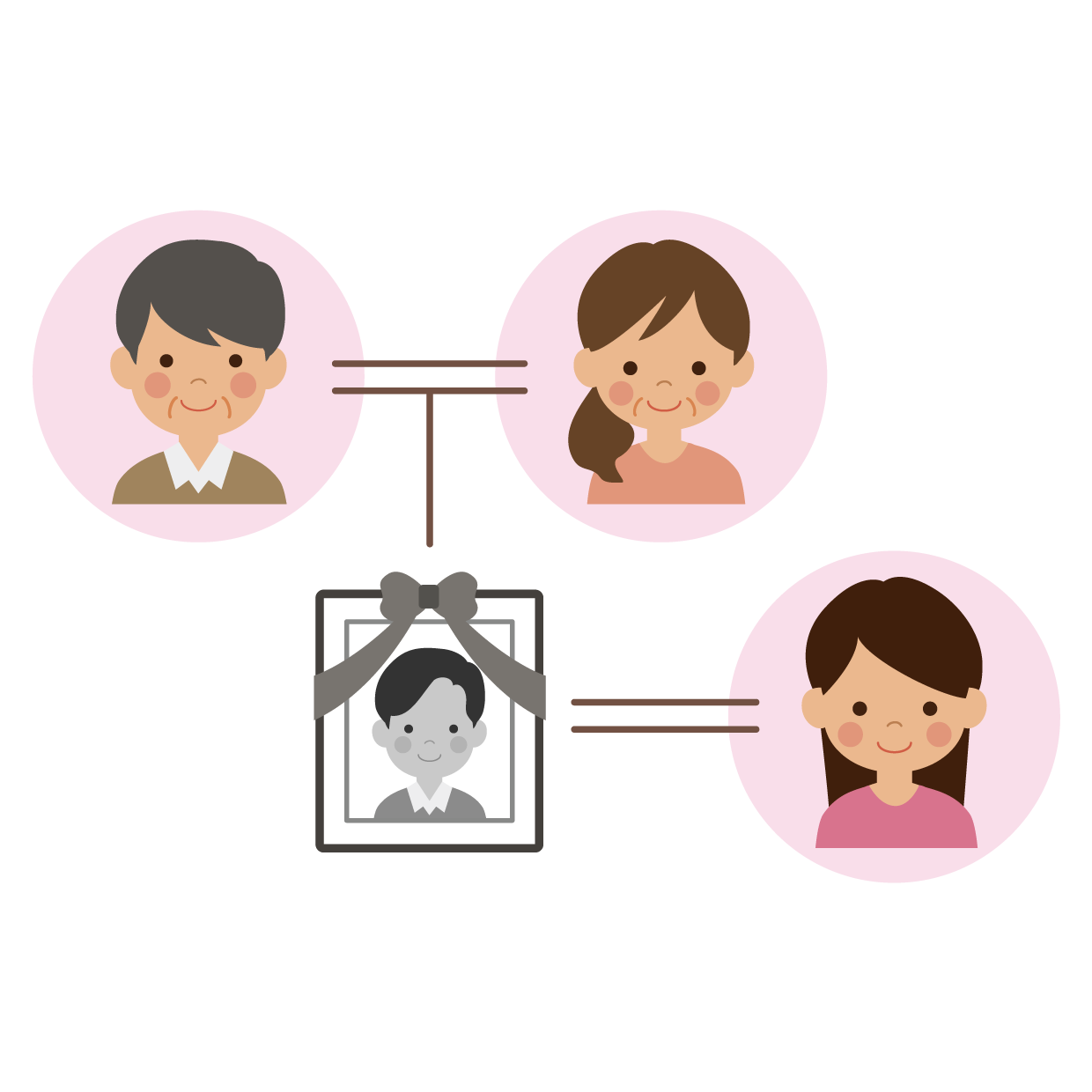

子どもや孫などの直系卑属に次ぐ第2順位の法定相続人は、親です。

被相続人に子どもがいない場合、親が相続人となります。親が両方死亡していて祖父母が存命のケースでは祖父母が相続人となります。祖父母も先に死亡していて曽祖父母が生きている場合、曽祖父母に相続権が認められます。

これらの直系尊属の相続人はすべて第2順位の相続人であり、同順位です。

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹となります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて子ども(被相続人の甥姪)がいたら、甥姪が代襲相続人として相続します。

甥姪も先に死亡している場合、甥姪の子どもは代襲相続しません。傍系の場合、被相続人と関係性が薄いので代襲相続は1代のみに限定されるのです。

2. 相続人の順位と相続分の関係

2-1. 配偶者と子どもが相続人

3.遺言がある場合の相続人の順位

4. 相続人の順位を間違えるリスク

遺言書がない場合、法定相続人が遺産分割協議を行って遺産分割の方法を決めなければなりません。

もしも相続人の順位を間違えて先順位者を無視して後順位者を入れてしまうと、遺産分割協議が無効になってしまいます。

たとえば被相続人に子どもがいるのに親や兄弟姉妹が遺産分割協議をしても、法律上の効果は認められません。無効な遺産分割協議書では不動産の相続登記や預金の払い戻しなどもできません。

5. 相続人の順位が移るケース

5-1. 相続放棄した

5-2. 相続欠格者となった

5-3. 相続廃除された

7. 正しい相続人を把握する方法

遺産分割協議を行う際には、正しく相続人を特定しなければなりません。そのためには「戸籍調査」をしなければなりません。

具体的には被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して順番に並べ、親族関係を把握する必要があります。これ以外の戸籍謄本類が必要となるケースも少なくありません。

相続欠格者や相続廃除された人については省いて検討しなければなりませんし、代襲相続も考慮する必要があります。

相続人を正しく特定するには、法律の正確な知識や戸籍調査のスキルが必須となるので、素人の方には難しくなるケースが多々あります。

相続人調査は専門家に任せるのが手間もかからず確実といえるでしょう。

弊社では遺産相続のサポートに力を入れていますので、相続人の順位や相続人調査が気になっている方、遺産分割協議を行う相続人の方などはお気軽にご相談ください。

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号

- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号

- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)

経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。