相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

遺産分割協議証明書とは?記載内容や作成上の注意点を紹介

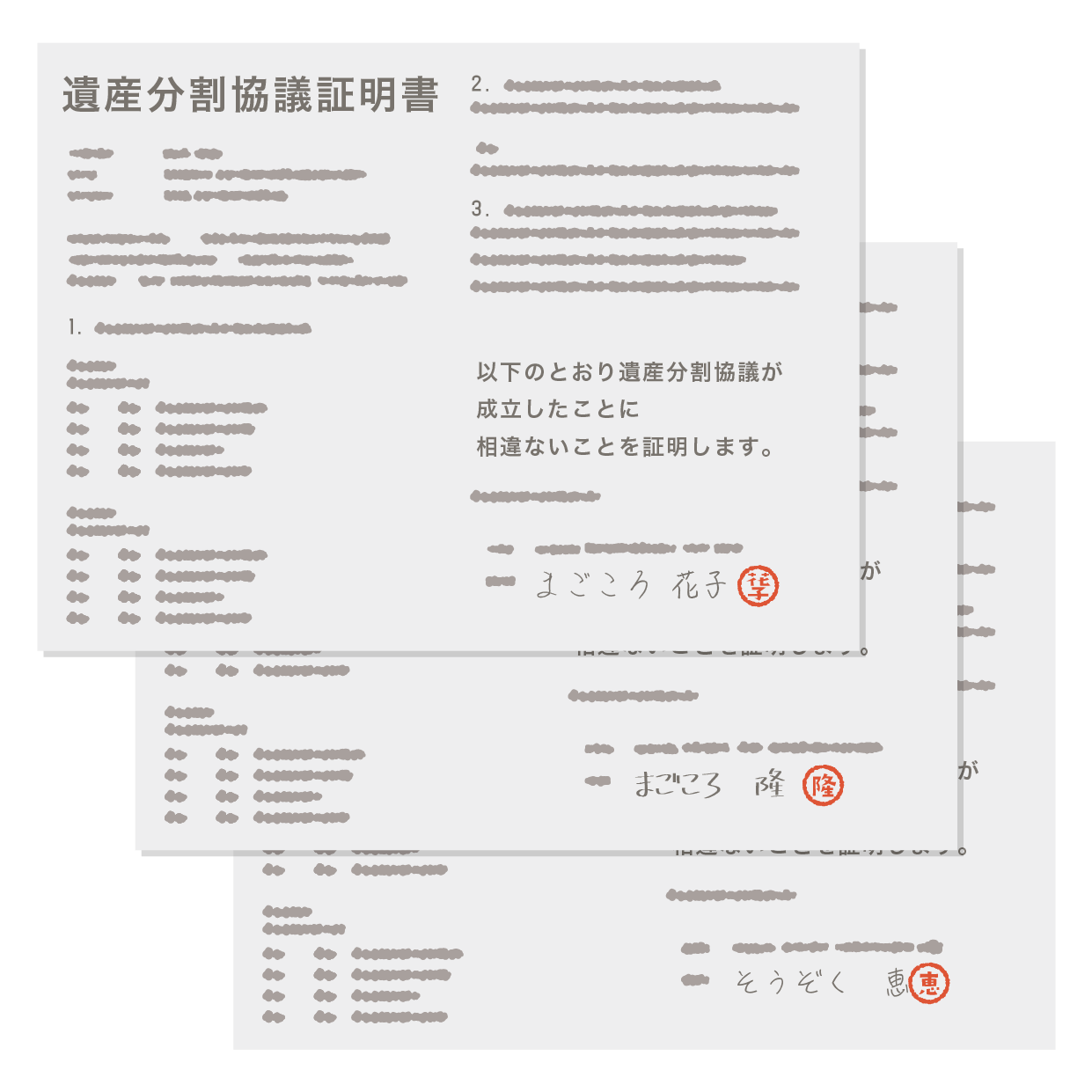

遺産分割協議証明書(遺産分割証明書)は、遺産分割協議の内容を明文化し、誰が何を相続するのかを証明するための文書です。

相続した株式や不動産、自動車の名義変更や、預金の解約払い戻し、相続税の申告手続きの際に遺産分割協議書ではなく、「遺産分割証明書を使う」という方法もあります。

遺産分割証明書と混同しやすいのが、遺産分割協議書です。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の違いを知り、正しく作成しましょう。

本記事では、遺産分割証明書に記載すべき内容や作成するときの注意点をわかりやすく解説します。

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割協議証明書は、遺産分割証明書とも呼ばれ、相続人が集まって遺産分割協議を行った後に作成する文書です。

相続内容を記入し、相続人が記名押印を行うことで、遺産分割協議の内容を第三者に証明する役割があります。

遺産分割協議書に代えて遺産分割協議証明書が利用できる手続きは以下の場合です。

-

相続した不動産の名義変更

-

自動車・船舶の名義変更

-

預金の名義変更

-

預金の解約払い戻し

-

株式の名義変更

-

相続税の申告手続き

法務局での名義変更(移転登記)や、金融機関での相続預金の払い戻し、税務署での申告手続きなど、さまざまな場面で遺産分割協議証明書が活用できます。

(ただし、手続の際には全員分の原本や写しの退出を求められます。)

遺産分割協議書との違い

遺産分割証明書と間違えられやすいのが、遺産分割協議書です。

遺産分割証明書も遺産分割協議書も、「遺産分割協議の内容を第三者に証明する」という役割は変わりません。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の違いは、記名押印の手間です。

| 種類 | 記名押印 |

|---|---|

| 遺産分割協議証明書 | 同じ内容の書類を相続人毎に作成し、それぞれの相続人の記名押印が必要 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員の記名押印が必要 |

遺産分割証明書を作成すべきケース

遺産分割証明書に記載すべき内容

表題(タイトル)

遺産分割協議が成立した旨の文言

相続する財産

作成年月日

相続人の情報と記名押印

遺産分割協議証明書を作成するときの注意点

一番遅い日付が協議成立日になる

捨印を押しておくと訂正の手間を省ける

記名押印は実印を使用する

遺産分割証明書の記名押印は、実印で行う必要があります。

また、実印であることを証明するため、印鑑証明書の提出も必要です。

印鑑証明書は、相続手続きが始まってから(故人が亡くなってから)取得したものである必要があります。

また、提出先によっては印鑑証明書を取得してから6カ月以上経過している場合も、再度取得しなければなりません。

【まとめ】遺産分割協議証明書に記載すべき内容を知り、スムーズに相続手続きを進めよう

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議の内容を第三者に証明するための文書です。遺産分割協議書と違って、相続人が個別に記名押印を行い、それぞれが原本を保管します。

遺産分割協議証明書に決まった様式はありませんが、表題(タイトル)、遺産分割協議が成立した旨の文言、相続する財産、作成年月日、相続人の情報と記名押印の5点は記載しましょう。

スムーズに相続手続きを進めるため、遺産分割協議証明書に記載すべき内容や作成時の注意点を知っておくことが大切です。

遺産分割協議書の関連記事を紹介

遺産分割協議書の書き方

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割

遺産分割の手続きの流れと分割方法について

認知症の相続人がいる場合の遺産分割

遺産相続の流れや対象について

相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

- 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号

- 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号

- FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)

経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。